『マニフォールドガーデン』のプレイ感想とレビュー。

「マニフォールドガーデン」のプレイ感想を書いていく。

この記事は、前のブログにて2023年1月に書いた記事を移行させたものとなっております。

#概要

開発は「William Chyr Studio」、販売は「PLAYISM」。

ジャンルは長々と書いてあるが、要は「一人称視点のパズルゲーム」である。

近しいソフトとして、筆者がやった中では「レリクタ」が真っ先に浮かぶ。世間的にはポータルの方が有名かな?まぁ、ああいう感じのゲームです。

上記のキャッチコピーの他に「物理法則について再考を求められる」という売り文句があり、物を動かして自分が進む道を作っていくようなイメージをすると分かりやすい。

#戦闘(ゲーム性)

シンプルだがやりがいがある。

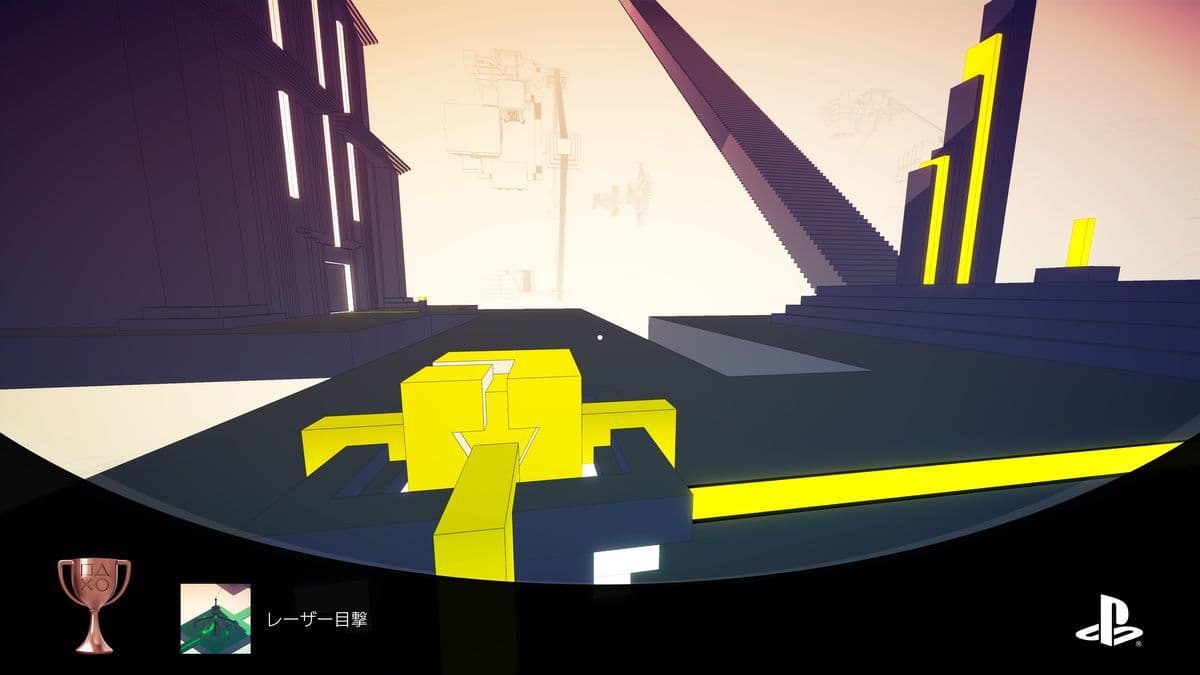

物理法則を駆使して、無機質かつ幾何学的な世界をひたすら進み続けるパズルゲーム。

小難しいアクション要素や、戦略的な要素も無い。純粋なパズル成分100%のゲームである。

基本的に、できることは90度区切りで世界を回転させることのみ。あとは、ブロックを自分の手で運んだり、水の流れをブロックによって簡単に制御するギミックがあるぐらい。

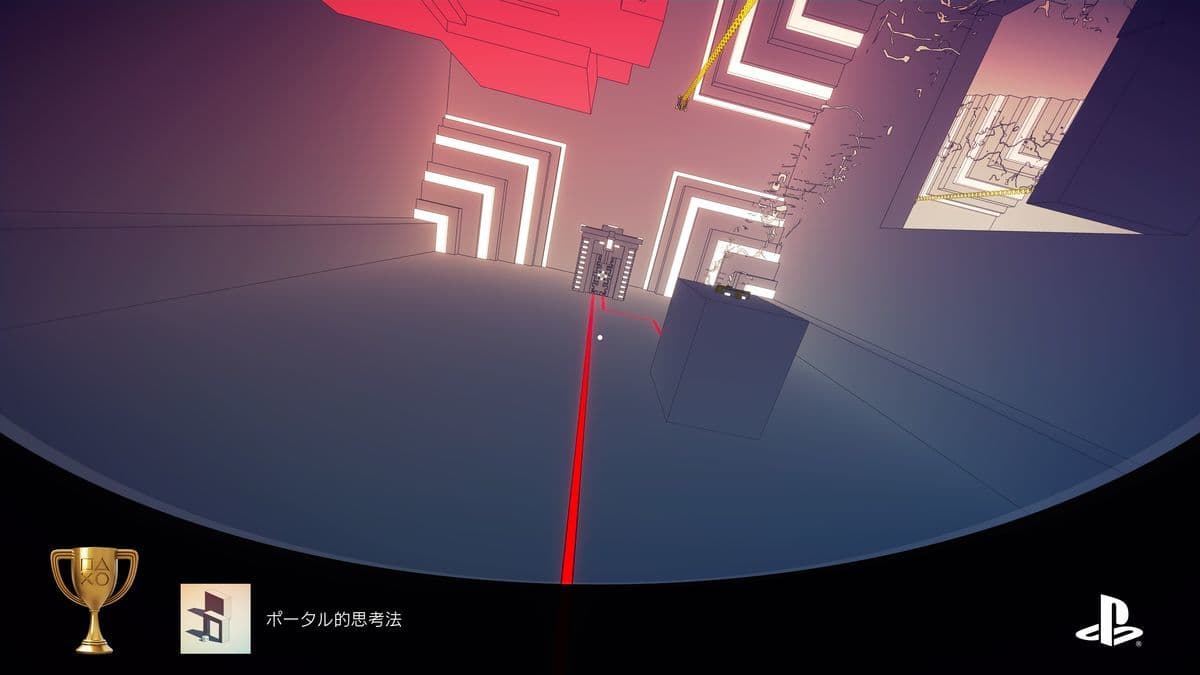

世界を回転させて壁を足場にしたり、物を動かしたりといった事が出来る他、回転している角度によって時間が止まるものと止まらないものが分けられているので、そちらを利用した謎解きもある。

誰でも知っている自然の摂理のみを利用したパズルなので、人を選ばずすぐに遊び方を理解できるのは長所と言える。

witnessのような、ロクな説明も無い法則等を覚える必要も無いので、「パズルを解く以前にルールを知る」という段で詰まる事も無い。

総じて直感的に分かる部分が多かったので、説明が無くてもするするとゲームに入りこめて好感触だった。

今作は、一人称視点のパズルゲームという事でキャラを自分で動かす必要がある。

しかし、アクション要素がかなり薄く、難しいキャラクター・コントロールを求められるシーンが無い。

当然、それと同様にエイム力を求められることも一切無い。

このゲームはあくまでパズルゲームであるので、余計なところでパズルの楽しみを阻害されたくないのがプレイヤーとしての。

このような優しい設計なので、アクションゲームやFPSに慣れていない人でも、純粋にパズルを楽しむことが出来るのはパズルゲームとしては評価点だと思う。

ありそうであまり見かけない、ループするマップ構造が特徴的だった。

ループというのはそのまんまの意味であり、マップから落ちるとそのままマップの最上部から自分が落ちてくる、という感じ。

つまり、パズルを解いて先に進まない限りは、一生同じエリア内を走り回り、落ち続けることになる。

これもパズルを解くにあたって重要な仕掛けとなっており、永遠にループし続けるマップを利用した謎解きというのは新鮮味があった。

これについては個人差があるだろうが、慣れない内は酔いやすかった。

一人称視点で、妙にゆっくりしていて、ぬるぬるとした視点操作は人を選ぶかもしれない。

しかし、遊んでいればすぐに慣れることも出来たので、どうしても無理というレベルでもないと思われる。

まぁ、この辺は一人称視点を採用しているゲームに共通の問題であるので、この作品に限った話でも無いのだが…。

ただ、他のFPSは大して酔わずに遊べていた筆者が、なぜかこの作品の序盤では酔ったので一応ここで触れておく。

最初の2エリアぐらいまではほとんど同じようなギミックしか登場せず、若干退屈。

3エリア目からは、徐々にギミックが増え始めて面白さのエンジンがかかってくる。それだけに、最初の2エリアで見切りをつけてやめかねないような設計なのは少し惜しく感じられた。

延々と白い殺風景が続くのが、モチベの低下に拍車をかける。

凄くつまらないというわけでは無いにせよ、もう少し序盤でググっと引き込んでくれるような工夫や設計があるとよかったかな、という印象。

#グラフィック・演出

無機質で特徴的。

真っ白で無機質。そんな世界が延々と続く。建物や地形は幾何学的で、その整い過ぎた異質な感じは少々不気味にも感じられる。

この特徴的な世界に何を感じるかはその人次第。個人的には、「変わり映えしないなぁ」ぐらいにしか感じられなかった。あと、パズルを解くまではずっっっっと同じ地形が続くので、人によってはその異様さに若干の恐怖を感じるかも。

とにかく、景観に変化があまり出ない。彩も無い。ここをどう受け取れるかで、この点の評価は変わると思う。

ステージをクリアする度に謎のアーティスティックなムービーが挿入されるが、はっきり言って意味が分からない。

何を表現しているのか、何のメッセージを込めているのか、本当にその一切が分からなかった。芸術というものに対する理解が浅い人間からすると、ただただ「???」という感じ。

褒める点では無いが、独特ではあった。人によっては感動するかも…?

#ストーリー・キャラクター

無いと言っても差し支えない。

本当に無いも同然。…というよりは、意味不明と言った方が正しいのかもしれない。

「理解させよう」という気を感じる事すら難しい。

この点に関しては、おそらくゲーム側も開き直っていると思われる。プラチナトロフィーを取得した際のトロフィー名が「いったいどういう意味?」であることからも、そのことがうかがえる。まさかの自虐ネタ?

世界観についてのテキストや資料等も一切登場せず、話や世界観を理解するのに使えそうな手掛かりというのは、意味の分からないムービーやただただ永遠に続く無機質な白い空間のみ。

よって、考察がどうこうというレベルにすら達していない。何もない。

よって、話についての期待は全くと言っていいほど出来ない。

まぁ、ストーリー性が薄くても、ゲームを楽しむ分には大きな支障を感じなかったので、この点に関しては特別問題のようには感じなかったが。

#システム・その他

可もなく不可も無い。

オートセーブ有、ロードが早い、バグも無い…と、不満に感じる面が無かった。

この辺に関しては、昨今のゲームにおいては「クリアしていて当然」という風潮になりつつあるが、未だにそれが出来ていないゲームも多々ある。

そういう面を踏まえると、ここはまだ評価点として良いと思う…というのが、個人的な評価基準の一つ。どの世界においても、当然が出来てるって大事。

余談だが、「チャプターセレクトが無い」と感じられるかもしれないが、ゲームクリア後に各エリアに戻る機能が解禁されるので、その点についても特に問題は無いと思われる。

これは人によって考えが変わるだろうが、このゲームには詰んでしまった際にヒントを求める機能が無い。

そのため、どうしても進めなくなってしまった場合は、攻略を見るか諦めるかしかない。

解決策があるにせよ、その策がゲーム内で完結しないものであるので、人によっては不満点になるかも?

#調整

ちょうどいい。

詰まるようなところは一切無く、よく見てよく考えれば必ず解けるレベル。

簡単過ぎるというわけでは無いが、かと言って「こんなの分かるわけないだろ!」というレベルでもない。いい塩梅。

適度に考えさせられるレベルだったので、パズルゲームとしてちょうどいい歯応えで終始遊べたのはとても良かった。

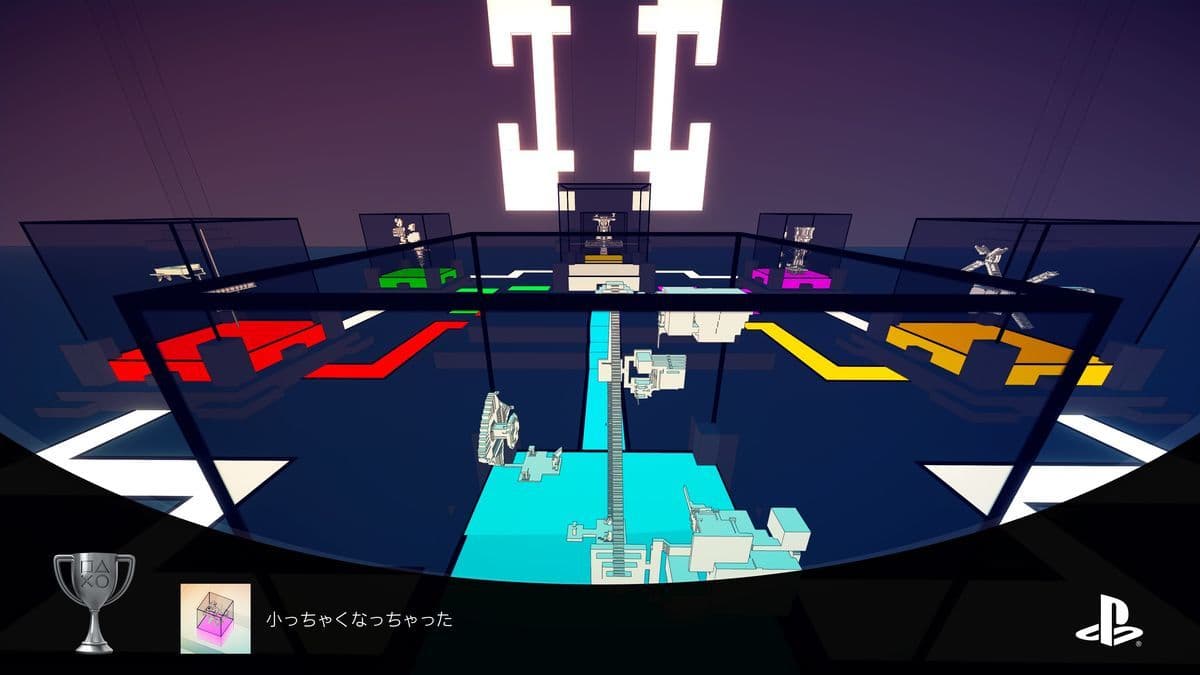

具体的には、虹のエリアに入る前あたり。オレンジのエリアとかその辺。

序盤と比べてエリアが短くなっているだけではなく、謎解きが結構いい加減になっているように感じられた。

簡素な謎解きをサラッとやっただけであっさりエリアクリアになるシーンが後半に見受けられたので、「えっ、もうこのエリア終わり?」と感じる場面があったのは少々残念だった。

その分、最後の虹のエリアは長かったので、その虹のエリアの尺をもう少し前のエリアに分配するとちょうど良かったかもしれない。

#総評

※このソフトを遊ぶ際、何に期待していたか、あるいは何に期待していなかったかで配点が若干ながら変化します。また、各ソフトに独自項目を10点分設けています。

期待していた項目

- 戦闘(ゲーム性)

- 調整

期待していなかった項目

- グラフィック・演出

- ストーリー・キャラクター

(ゲーム性)

一般常識と言えるレベルの物理法則しか利用しないので、誰でも簡単にシステムや遊び方を理解することが出来る。

ループする世界というのが特徴的で、その特徴がギミックにも活用できるというのは独特で面白かった。

・

演出

芸術的…とでも言ったらいいのだろうか?

真っ白で幾何学的な世界がずっと続くので、この項目に魅力を感じられる人は限られていそう。

・

キャラクター

無いも同然。あったとしても、ほとんど意味が分からなかった。

だが、それで特に問題を感じるようなゲームでも無かったので、大きな問題点にもなっていなかった印象。

・

その他

問題無し。逆に、特筆して褒める所も無し。

今作を遊ぶにあたっての快適性は、十分に保障されている。

ちょうどいい難易度。

極端に詰まるようなシーンは無いが、かと言って簡単過ぎてすぐに終わってしまうような感じでもない。

(独自項目)

十分に面白いゲームではあったのだが、思ったよりもギミックのバリエーションが少ない…というか、仕組みがシンプルなものが多かった。

もう1,2個ぐらいギミックがあっても良かったかなぁと感じられた。

無機質パズル。

癖の強い世界に、癖のないパズル。見た目の割に遊びやすく、とっつきやすい良作。

ゲームとは、何かとストーリー性を求められがちである。それに対して、そこを完全に無視して独自の世界に引きこもったような作りをしている今作は、大半の人には異常に感じられるかもしれない。

しかし、パズル部分にだけ目を向ければ、その出来はかなり良好と言えるレベルに仕上がっていた。

様々な部分で異質さが漏れ出しているような作品だが、その見た目に騙されずに一度触ってみる価値はあると感じられる作品だった。

余談だが、今作には裏エンディングが存在する。その裏エンディングに到達するには、通常ではまず辿ることがないような隠しルートを進む必要があるのだが、そのルートが「よくこんなルート作ったなぁ」と感じられるようなものだった。

見つけた人もすごいし、作った側もすごい。この作り込みも、この作品の魅力の一つだったと思う。

終わり。

_アイコン.jpg)

Comments