『ダライアスバースト アナザークロニクル EX+』のプレイ感想とレビュー。

#概要

販売元が『タイトー』で、開発が『ピラミッド』。ピラミッドは、他に武装神姫やパタポンといったゲームを作っている国内のゲームメーカーである。

ジャンルはシューティング。絵面としては、古き良き横スクロールシューティングといった感じであり、ゲーセンによくある同ジャンルの物を想像してもらえると伝わりやすい。

…というか、そもそも今作はゲーセンで稼働していた「ダライアスバーストアナザークロニクルEX」を家庭用に移植したものなので、ゲーセンにあるゲームその物と言っても間違いでは無いのだが。

#戦闘(ゲーム性)

バーストが唯一無二のプレイ感を生む。

機体や遊び方によっては、従来の弾避けをメインとしたSTGにすることも可能。

今作の目玉システムとして、「バースト」のシステムが挙がる。一部の機体は使用できないが、半数ぐらいの機体で使用することが可能。

弾消しと攻撃の両方で使用できる、文字通り攻略のカギとなるシステムであり、それと同時に今作を他のSTGとは一線を画すSTGたらしめる要因となっている。

弾から自機を守る壁に加えて、固定レーザーのような攻撃装置として使用することができる『設置バースト』。

画面の端から端まで届く、高火力レーザーの『バースト』。

そして、特定の敵が放つバースト攻撃を無効化して、バーストゲージを瞬時に全開させる『カウンターバースト』。

…と3つのバーストが存在しており、その全てがゲームプレイにおいて重要な役割を持っている。

全てのバーストが弾を消す効果を持ち合わせているため、これらを上手く使う事で弾幕を一気に無力化することが可能。

敵の弾を無効化しつつ、太いレーザーで大軍を薙ぎ払っていくのは非常に爽快。「チュドドドドド」という敵の爆発音が気持ちいい。

更に、カウンターバースト以外のバーストも、それを用いて弾を消したり敵を倒すことでゲージを少量回復することが出来る。つまり、上手く使えば無限に使い続けることも可能なのである。

このバーストの使いどころや使い方を試行錯誤しながら、強敵戦やステージを乗り切るのがとても楽しい。上達する面白さがある。

…とか書いていると、「弾を消しまくれるSTGって簡単なのでは?」と思う人もいるかもしれないが、そこは安心してほしい。

たしかに、今作はバーストを使用することを前提としているような設計をしている。

しかし、それは逆に言えばバーストを上手く使える前提であるとも言える。よって、バーストの使い方が下手であれば、地獄のような弾幕を浴びせられる羽目になってしまう。

つまり、バーストを上手く扱えなければ苦戦は必至。そういうバランスである。STGらしい歯ごたえを求めている人は安心してほしい。

このことから、「難所の対策を試行錯誤して発見していく」という、STGが特に強く持っている面白味は、今作も問題無く内包している。

そういう面では、ストイックに攻略を模索することに面白味を見出すコアゲーマーにおすすめ。

今作には、初心者救済的な要素として「アーム」のシステムがある。

アームとは、ざっくり言えば体力のようなもの。今作は、被弾すると残機が減る前にアームが減り、そのアームが尽きた状態で更に被弾すると残機が減るという仕様になっている。

つまり、アームをきちんと回収しながら進めていけば、初心者でもいきなり死にまくって手も足も出ない…という事は無くなる。

この疑似的な体力要素であるアームに、弾消しが出来るバーストを絡めると、初心者にも遊びやすいカジュアルなSTGという仕上がりになってくれる。

これらの要素から、やり込み派のゲーマーだけではなく、STGと縁が無かったカジュアルゲーマーも楽しめるゲームになっていると思う。

STGというジャンルがそもそもニッチでマニアックなジャンルであるのは否定できないが、その入門的なソフトとしてこのソフトはかなり秀でていると感じられた。

上述のバーストを使用できる機体や、バーストは使えないが通常のショットが強力な機体、ボムが特殊な機体、ショットの射程が短いがその分威力が高い機体…など、今作には多くの機体が収録されている。

機体によって立ち回りや操作感が変わるので、自分に合った機体を探したり、機体ごとの攻略を模索する楽しみがあったのは〇。

#グラフィック・演出

ボスの悉くが海洋生物をモチーフとしているゲームだが、巨大戦艦と化した馴染みある海洋生物たちが、独特な動きをしながら弾を撒き散らす様はなかなかにユニーク。

『ヘドバンするダイオウグソクムシ』や、『突然重武装をしてレーザーをぶっぱなし始める鮫』など、個性的な魚介類がプレイヤーを待ち受ける。

身近な生き物を模しているだけに、戦っていると謎の親近感が湧いてくるのも今作ならではの魅力なのかもしれない。

ボス戦のBGMに特徴的な物が多く、ボスの外見と相まって耳に残る物が多い。

個人的に、『GREAT THING』系と戦っている時に流れる『Hello 31337』という曲が気に入っていた。

元が2011年にリリースされていたゲームだけに、グラフィックは特別綺麗であるとは感じられない。しかし、かと言って汚いと言う程でもない。

グラフィックに期待して手に取るソフトでは無いが、かと言って10年も前のソフトのグラフィックをそのまま移植し続けるのは少々手抜き感を感じる。

#ストーリー・キャラクター

どのモードをプレイしても、ストーリーの説明はほとんど無い。

そもそもとして、このゲームとこのシリーズに手の込んだストーリーが必要なのかと言われると…筆者はそうは思わなかった。

昔から存在するSTGゲーによくある、続々と襲い来る敵を撃墜していき、そのスコアを競うシリーズであると思っているので(勝手なイメージだが)、この点を評価対象とするのが間違いな気がする。

#システム・その他

色々と足りていない。

基本的には、ステージを選択して敵を撃ち落としていくだけのゲームであるので、そこまでシステムがどうこうと語ることは無い。

その上で、少し配慮の足りなさを感じられたので書いていく。

元々がアーケードゲームであり、それの移植版ということで仕様が古臭いのは仕方が無いのかもしれない。

…しかし、それは開発側の事情である。ユーザーとしては、それを理解することは出来ても許容までする義務は無い。故に、ここは不便だったと指摘させてもらう。

特に、モード選択時の時間制限は邪魔だった。その中でも、クロニクルモードのエリア選択時や、ゲーム開始前の使用機体選択時の時間が短く、ゆっくり見る暇が無い。家庭用でここまで急かされる必要があったのだろうか?

また、機体やエリア選択を間違えた時にキャンセルすると、また最初のゲーム開始画面まで戻されるのも面倒。

選択を一度間違えるといちいちスタート画面に戻され、また一からモード選択…というのは流石に不便過ぎ。今時ここまで融通の利かないゲームがあるだろうか?

上記の時間制限の存在も相まって、この辺のシステムが不親切すぎるのは素直にマイナス。前作・クロニクルセイバーズの方がこの辺はまだマシだった。

まぁ、あちらのACモードは今作とほとんど同様の仕様だったので、同じ不満があったが…。

それならそれで、なぜこの仕様を前作から放置し続けたのか。いささか疑問である。

今作には、ボスや道中といった一部分の練習をする場が無い。

正確には、『クロニクルモードにボス単体が登場するエリアが無いボスと道中は個別練習できない』と書くべきなのだろうが、大体のボスにはそんなものは用意されていない。

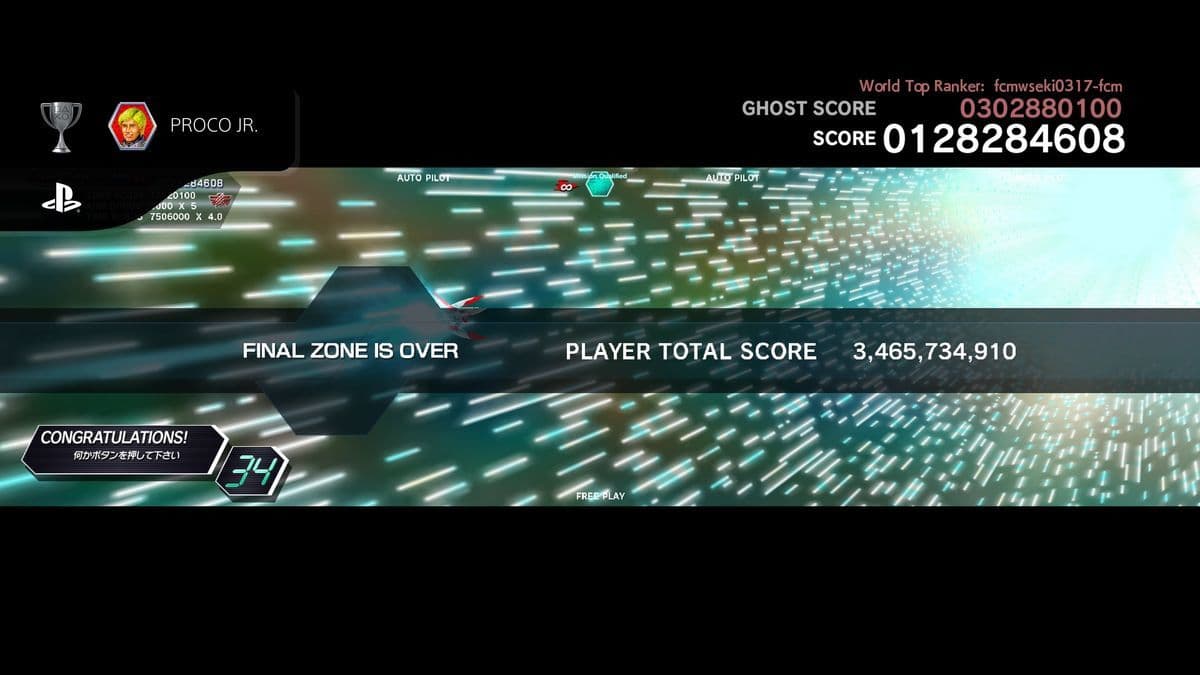

スコアアタックや難しいチャレンジ制覇など、やり込み要素が多彩で要求されるスキルもかなり高いソフトであるため、練習の場はもっと充実していてほしかった。

これは文字通りの不満。

機体がそこに被ってしまうとほとんど見えなくなってしまうので、シビアな場面ではそれが命取りになってしまう。

せめて、タイマーの表示をON/OFFで切り替えさせてほしかった。

#調整

STGなので当たり前なのだが、道中、ボスの攻撃ともに何らかの対策方法が必ず用意されている。

初見で無理ゲーに見えてたとしても、きちんと分析すれば無傷でやり過ごせるようにはなれる。

STGとしてはそれが当たり前なのだが、逆にそこがきちんと成されているというのは純粋に評価点。

『#戦闘』の項でも記載したが、バーストやアームという救済に近い要素があるため、それらを上手く使えばある程度は楽になる。

被弾してもアームがある限りは耐えられるし、弾幕が激し過ぎてやり過ごせない場合はバーストを駆使して弾を消せばいい。

この辺の要素が、難し過ぎないバランス調整に一役買っていたたと思う。

上で書いたことと少々矛盾するが、追加されたイベントの「激戦・暗緑宙域断裂帯」は道中の攻略が全然分からなかった。そして、ステージの構成がそもそも面白味を感じられるものでは無かったのは、個人的に減点要素。

敵の攻撃のパターンを知るというよりかは、「過剰に配置されたギミックや敵の中をどう突き進むか」という感じのイベントであり、ごちゃ付き過ぎてよく分からない。更に、攻略法も検討が付かない。特に2面の道中。

それに追い打ちをかけるように、ステージごとの個別練習もできないため、分析や練習をするのもかなり面倒。

全てのボス戦や一部を除く既存のステージは、何回かやっていれば分かってくるという、いわゆる「覚えゲー」としてうまく作られていた。

しかし、この新しく実装されたイベントに関しては、何か履き違えたものを感じてしまった。もはや公式に攻略法を聞いてみたいレベル。

#総評

※このソフトを遊ぶ際、何に期待していたか、あるいは何に期待していなかったかで配点が若干ながら変化します。また、各ソフトに独自項目を10点分設けています。

期待していた項目

- 戦闘(ゲーム性)

- 調整

期待していなかった項目

- グラフィック・演出

- ストーリー・キャラクター

(ゲーム性)

王道横スクロールSTG。バーストが持ち味にして華であり、戦略性と爽快感の両立が上手く成されている。

他にも、アームという初心者救済のシステムもあり、カジュアルに楽しむゆとりが設けられているのも〇。

・

演出

昨今のゲームソフトの中では見劣りすると言わざるを得ない。しかし、敵の戦艦はよく動くので見ていて面白い。

また、BGMは耳に残る物が多くて良好。

・

キャラクター

ストーリーはあって無いような物。キャラクターについても同様。

かと言って、そもそもここに期待するようなゲームでは無いし、この部分が無くてもゲームとして問題無く成り立っている。

採点項目として設ける必要性すらないと思うが、かと言って省くわけにもいかないので一応。

・

その他

そこまで多くの要素を詰め込まれているソフトというわけではないが、あまり良好とはいえない。

アーケード作品をそのまま移植したような印象であり、全体的に不親切な面が目立つ。

一部を除いて良好。やればやるほど対策の答えが導き出されていき、どんどん難所の突破がスムーズになる。

STGらしい、「やって覚える」という古典的なゲーム攻略の面白味が確かにある。

(独自項目)

STGと言えば弾避けが真っ先に浮かぶジャンルだったが、今作はその逆を行くゲーム性をしている。

設置バーストの置き方や角度調整、カウンターバーストの爽快感…等、遊べば遊ぶほどプレイの幅が広がり、どんどん面白くなっていく。

このシステムは「秀逸」の一言。

独自性と中毒性の強いSTG。

バーストのシステムと、それを活用したバトルデザインがツボ。

プレイヤー毎に違った活路を見出すことができ、パターンゲー&覚えゲーの典型だったSTGというジャンルにおいて、新しいプレイフィールをもたらしてくれる。

アーケード準拠なゲームであるが故に不便な面も多少は目立ったが、ゲーム性に直接関係してくる部分では少なかったのが救い。

アームや設置バーストという、STG初心者でも遊びやすくなるようなシステムが実装されているので、多くのゲーマーに勧められる作品になっている。

「STG」というジャンル故に人を選ぶゲームではあるかもしれないが、仮にそうであったとしても、多くの人にとりあえず一度は触れてみてもらいたい。

そう思える程度には気に入ったソフト。ハマる人はとことんハマると思う。

終わり。

_アイコン.jpg)

Comments